眠りと目覚めのコラム

2021年度市民公開講座~女性特有の睡眠の悩み~①

(2022/5/2更新)

文責:河村 葵

このコラムの内容

1.はじめに

2.女性ホルモンが睡眠におよぼす影響

1)月経に伴う女性ホルモン変化と睡眠

(今回はここまで)

2)妊娠中の女性ホルモン変化と睡眠

3)ライフステージにおける女性ホルモン変化と睡眠障害

3.女性特有の睡眠の悩みへの対処法

4.おわりに

1.はじめに

女性が生涯を通して睡眠の問題を経験する可能性は、男性の約2倍であることが知られています1)。このような男女差の原因の一つに、女性ホルモンが挙げられます。2.女性ホルモンが睡眠におよぼす影響

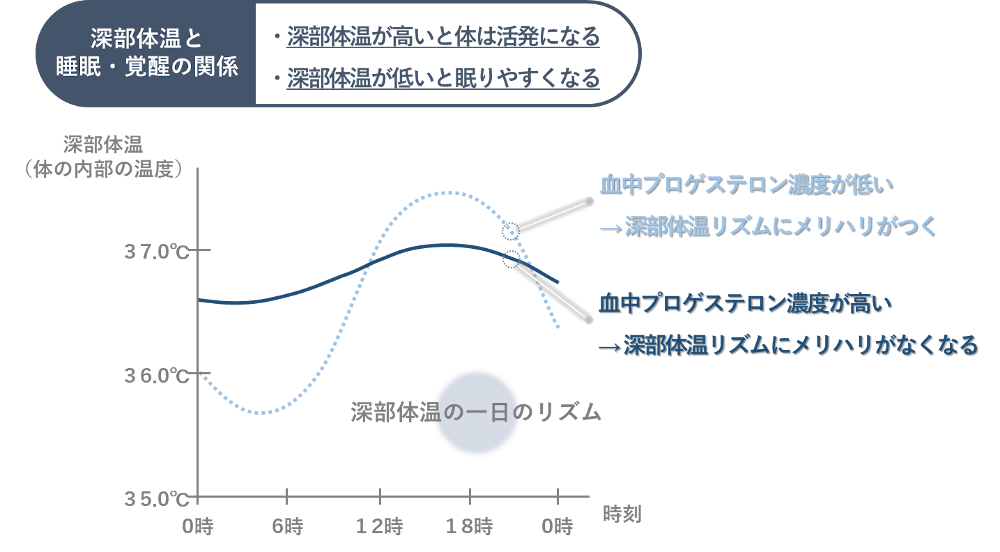

女性ホルモンとは、妊娠・出産など女性特有の機能を整えるホルモンの総称です。代表的な女性ホルモンに、妊娠の維持の役割を担うプロゲステロンと妊娠の準備の役割を担うエストロゲンがあります。それぞれのホルモン作用の中で、特に睡眠と関係の深いものとして、プロゲステロンの体温上昇作用、鎮静作用と呼吸促進作用、エストロゲンの覚醒作用が挙げられます。なお、プロゲステロンの体温上昇作用は、次のようなメカニズムで睡眠に影響するといわれています。体の内部の温度である深部体温は、睡眠と深く関係しています。深部体温が高いと体は活発になり、逆に低いと眠りやすくなることが知られています。一般的に、深部体温は朝方が最も低く、活発になる時間帯と関連して上昇し、休息を必要とする夜間に低下するというリズムがあります。体温上昇作用のあるプロゲステロンの血中濃度が高いと深部体温の低下が起こりにくくなり、深部体温リズムのメリハリがつきにくくなると考えらえています。すなわち、血中プロゲステロン濃度が高くなる時期は、深部体温リズムの変化を介して睡眠と覚醒のメリハリがつきにくくなると考えられています(図1)。

図1 プロゲステロンの体温上昇作用と睡眠

1) 月経に伴う女性ホルモン変化と睡眠

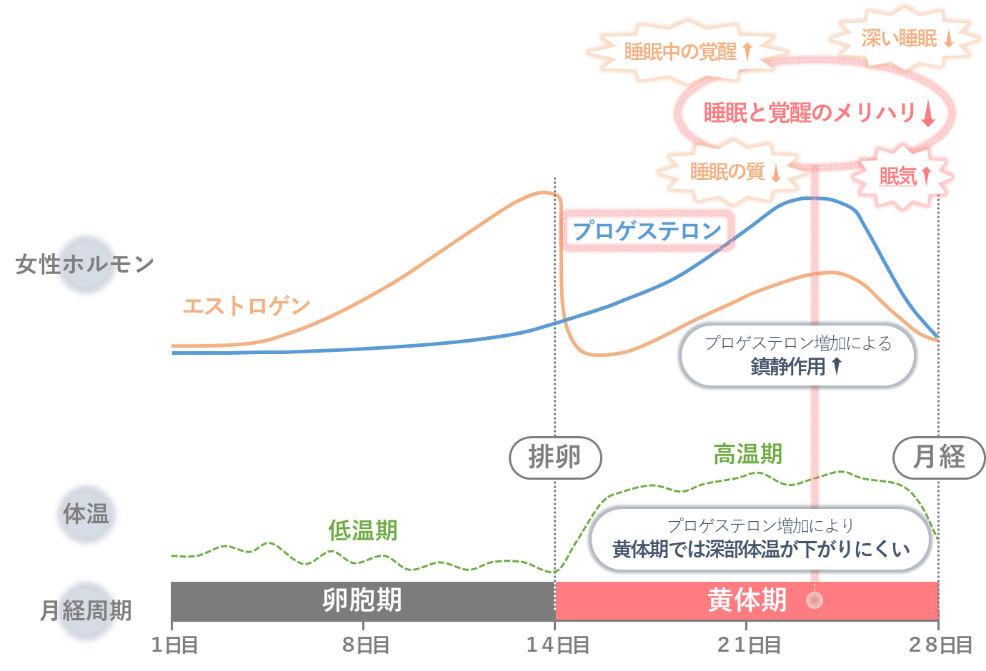

約4割の女性が、月経に関連した睡眠の変化を経験するといわれています2)。中でも、月経前の眠気はよく経験される症状です3)。血中プロゲステロン濃度が、排卵から次の月経までの時期に向け急増することにより、月経前は基礎体温が高い「高温期」となります。高温期では深部体温のリズムにメリハリがつきにくいことから、睡眠と覚醒のメリハリがつきにくくなります。すなわち、いつもより日中は眠く、夜は眠りにくくなります。さらに、睡眠と覚醒のメリハリがつきにくい中で、プロゲステロンの鎮静作用が働き、日中の眠気を助長してしまうことも考えられています。実際に、月経前の睡眠について調べたいくつもの研究で、過度な眠気、睡眠中の覚醒回数の増加、深い睡眠の減少、睡眠の質の低下が報告されています4)(図2)。

図2 月経での女性ホルモン変化と睡眠

参考文献

- Mong JA, Baker FC, Mahoney MM, Paul KN, Schwartz MD, Semba K, Silver R. Sleep, rhythms, and the endocrine brain: influence of sex and gonadal hormones. J Neurosci. 2011 Nov 9;31(45):16107-16. doi: 10.1523/JNEUROSCI.4175-11.2011.

- 渋井 佳代. 女性の睡眠とホルモン. バイオメカニズム学会誌. 29巻4号 Page205-209 (2005.11).

- Parry BL, Martínez LF, Maurer EL, López AM, Sorenson D, Meliska CJ. Sleep, rhythms and women's mood. Part I. Menstrual cycle, pregnancy and postpartum. Sleep Med Rev. 2006 Apr;10(2):129-44. doi: 10.1016/j.smrv.2005.09.003. Epub 2006 Feb 3.

- Brown AMC, Gervais NJ. Role of Ovarian Hormones in the Modulation of Sleep in Females Across the Adult Lifespan. Endocrinology. 2020 Sep 1;161(9):bqaa128. doi: 10.1210/endocr/bqaa128.